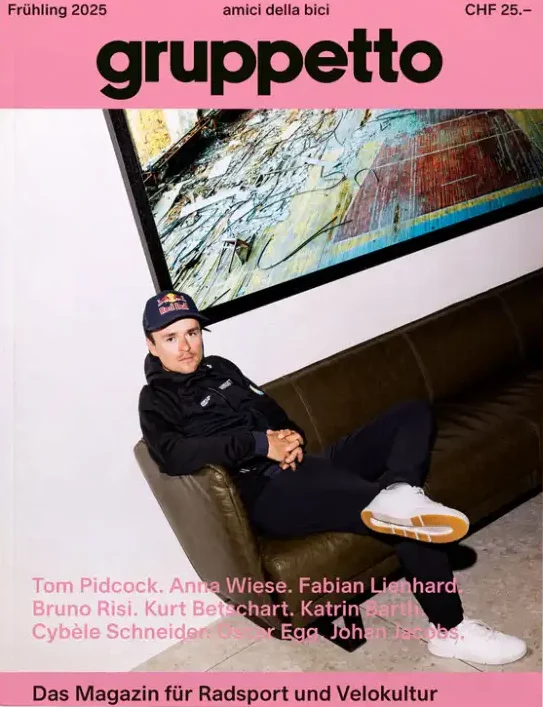

Une version de cet article est parue initialement dans le magazine suisse gruppetto

Le cyclisme a cela de particulier que c’est un sport qui va vers le gens et non l’inverse. Pour voir un match de football, il faut aller au stade. Tout petit, je n’avais qu’à descendre au coin de ma rue pour voir le Tour de Romandie, la course qui passait presque chaque année par la Riviera lémanique où j’ai grandi.

Les casquettes et autres gadgets lancés depuis la caravane publicitaire, les motos de la police, les coureurs qui passent en quelques secondes, les voitures chargées de vélo sur le toit et le camion balai: tous ces symboles du cyclisme sont venus peupler mon imaginaire depuis mon plus jeune âge grâce à cette course.

A 12 ans, je me suis mis à la compétition cycliste et j’ai naturellement commencé à suivre de plus près le TDR, comme on l’appelait déjà. Je me souviens notamment de l’édition 1985, remportée par Jogi Müller. Même la perte de sa selle lors du contre la montre final à Genève ne l’avait pas empêché de triompher devant Acacio da Silva, Portugais établi à Winterthur, et le Suédois Tommy Prim. Cette année-là, comme souvent d’ailleurs, la pluie n’avait pas épargné les coureurs. Je vois encore les images de Bernard Hinault à l’attaque sur les routes détrempées du Jura, quelque part entre La Chaux-de-Fonds et Moutier. En direct à la TV? Non: à l’époque, il n’était pas retransmis en live. Il fallait se contenter d’un résumé quotidien d’une quinzaine de minutes, narré par Bertrand Duboux.

Mes souvenirs du Tour de Suisse sont plus flous. Je revois la moustache d’Urs Freuler, une victoire d’Urs Zimmermann dans son beau maillot Cilo,une longue liste de prix spéciaux et des exploits à répétition de Beat Breu. Pour le reste, pas grand chose. L’une des raisons est simple: la course ne venait presque jamais en Romandie. Pourquoi?

Lorsque j’ai commencé à courir chez les écoliers en 1984, je n’étais pas affilié à Swiss Cycling, ni même à une quelconque fédération cycliste nationale. En tant que Romand, je participais à des courses gouvernées par l’Union Cycliste Suisse (UCS). Les clubs alémaniques, eux, faisaient partie du SRB (Schweizer Radfahrer Bund). Quant aux Tessinois, ils se répartissaient entre ces deux fédérations distinctes qui régissaient le cyclisme dans notre pays. C’est seulement pour former une équipe nationale et participer au congrès de l’UCI que l’UCS et le SRB se réunissaient sous la houlette du Comité National du Cyclisme.

Le Tour de Romandie appartenait à l’UCS, qui l’avait créé pour célébrer son 50ème anniversaire en 1947. Il comptait des noms prestigieux à son palmarès: Kübler, Bartali, Koblet, Merckx, Gimondi, Hinault… Le Tour de Suisse, lui, était propriété du SRB depuis sa première édition en 1933.

Les deux courses suivaient des trajectoires pour ainsi dire parallèles, chacune sous la houlette d’un directeur emblématique. Pour le Tour de Suisse, c’était Sepp Vögeli, flamboyant personnage qui avait repris un événement moribond en 1967 pour en faire un succès populaire majeur, en tout cas d’un côté du Röstigraben. Le TDR, lui, était dirigé par le Fribourgeois Claude Jacquat depuis 1976. Un patriarche autoritaire et passionné, qui s’est battu pour “son” épreuve durant des décennies.

En 1996, l’UCS et le SRB ont – enfin – fusionné. Mais la nouvelle Fédération Cycliste Suisse (FCS) n’a pas récupéré le Tour de Romandie. A l’époque, je travaillais à l’UCI, dont Claude Jacquat était le président de la puissante Commission Technique. “Jamais les Suisses allemands n’auront le TDR” tonnait-il. Il a usé de toute son influence pour arriver à ses fins: peu avant la fusion avec le SRB, le Tour de Romandie est sorti de l’UCS pour devenir la propriété d’une fondation.

Bref, la boucle romande semble être une expression du Röstigraben. Un facteur de division. Contrairement à de nombreuses courses tel le Giro d’Italia qui a contribué, au début du 20ème siècle, à cimenter une identité nationale naissante: le Royaume d’Italie n’avait été unifié qu’en 1871. Mais alors, de quelle identité le Tour de Romandie est-il le symbole? La Romandie, bien sûr. Et qu’est-ce que c’est? La partie de la Suisse qui parle le français, me direz-vous. Oui, et c’est à peu près tout: au sein de notre pays, la Romandie n’a pas d’existence politique.

Cela va plus loin. Cherchez une carte de la Suisse romande: vous n’en trouverez pas. Lorsque je roule à vélo du côté de Fribourg, je ne passe pas une frontière – et je ne tombe pas dans le Röstigraben. Je quitte un village francophone pour me retrouver ensuite dans une localité alémanique… à moins qu’elle soit bilingue? En lisant la littérature scientifique consacrée à ce thème, on retrouve un dénominateur commun: la Suisse romande est une expression utilisée pour nous définir par rapport à la France et aux Alémaniques. En d’autres mots: une identité qui se définit de l’extérieur, pas de l’intérieur.

Comme souvent, c’est un humoriste qui a parfaitement résumé la question. Un jour, Vincent Kucholl a dit: “La Suisse romande, c’est l’ensemble des personnes qui écoutent la Radio suisse romande ou qui regardent la Télévision suisse romande ou qui grattent des billets de la Loterie romande”.

Je rajouterais: et qui suivent le TDR. Chaque année pendant une semaine, la Romandie existe. Alors que le peloton chemine entre Jura et Alpes, je me sens proche des Neuchâtelois, des Jurassiens… tiens, même des Genevois que nous aimons considérer comme des Français le reste de l’année. Grâce aux sprints intermédiaires et au Grand Prix de la Montagne, je découvre des villages dont j’ignorais le nom et des côtes que je n’ai jamais gravies. Le patron de l’organisation, Richard Chassot, est partout sur nos écrans. Ancien pro chez Post Swiss Team, il est jovial et a troqué son gabarit de coureur contre une silhouette de bon vivant. Je m’imagine qu’il passe pour l’archétype du Romand fêtard aux yeux des Suisses alémaniques.

Laissons de côté la politique et la culture pour nous intéresser à l’aspect sportif. Car là, le Tour de Romandie a su développer une identité propre. De par sa place au calendrier, la course annonce en effet une nouvelle phase de la saison: après les classiques du Nord, place aux courses par étapes. Les rouleurs prennent une pause bien méritée, place aux grimpeurs. Cela se reflète dans le palmarès de l’épreuve: parmi les vainqueurs récents, on compte Cadel Evans, Bradley Wiggins, Chris Froome, Primoz Roglic et Geraint Thomas. Autrefois passage obligé vers le Giro qui démarre quelques jours plus tard, le TDR se situe plutôt maintenant sur la route qui mène les coureurs vers le Tour de France.

Qui dit grimpeur dit montagne. Même si les cols les plus hauts sont encore fermés au début du mois de mai, la course traverse des paysages alpins caractéristiques: les vallées latérales du Valais et les Alpes vaudoises. Ce qui ne va pas sans quelques difficultés car le TDR semble attirer le mauvais temps. Entre cyclistes, on en plaisante: “Il va faire mauvais cette semaine. Normal, c’est le Tour de Romandie!” Ce n’est pas Geraint Thomas qui va dire le contraire, lui qui a glissé sous la pluie (ou était-ce la neige?) à quelques mètres de l’arrivée à Thyon en 2021 alors qu’il se battait pour la victoire d’étape avec Michael Woods.

Un autre élément caractéristique de la course: au niveau visuel, c’est le printemps qui domine dans la plaine. Le Tour de Romandie, c’est le moment où la nature reprend des couleurs. L’image typique du TDR, c’est un peloton qui chemine dans la campagne verdoyante, avec des champs de colza jaune vif ici et là. Ah oui, et un château dans l’arrière plan. Il y en a une pléthore en Suisse romande: La Sarraz, Oron, Grandson, Prangins, Gruyères… Des silhouettes caractéristiques qui plaisaient beaucoup à Graham Watson, fameux photographe de cyclisme retraité depuis quelques années. Le Tour de Romandie était l’une de ses courses préférées.

Lorsque j’ai commencé à réfléchir à ce qui faisait la singularité du TDR, je ne pensais pas que j’allais remettre en question mon rapport avec ma patrie – car malgré mon nom de famille alémanique, je suis né en Romandie, quelle que soit la signification de ce mot. Mais telle est la force du cyclisme, un sport aux racines profondes qui va jusqu’à définir une identité qui n’existe pas. En résumé: amis alémaniques, vous voulez comprendre les Welsches, savoir ce qui se passe de l’autre côté du mythique Röstigraben? Venez suivre le Tour de Romandie.

Retrouvez le texte d’Alain auf Deutsch et de nombreux articles sur le cyclisme en Suisse et ailleurs dans le magazine gruppetto.

Alain Rumpf

Cycliste passionné depuis plus de 35 ans, Alain Rumpf est bien connu sur les réseaux sociaux grâce à son compte « A Swiss with a Pulse » qui compte plus de 13’000 followers.

Dans une précédente vie, il a été coureur cycliste Elite et a travaillé 20 ans pour l’Union Cycliste Internationale. En 2014, il décide de quitter le confort d’un bureau pour devenir guide, photographe, rédacteur et consultant. Il collabore avec Suisse Tourisme, Haute Route, Scott, Apidura, Alpes Vaudoises, komoot, Vélo Magazine, le Tour des Stations et bien d’autres. Il dirige le site Switchback, un guide du vélo de route et du gravel dans les Alpes et au-delà. Découvrez ses articles sur cycliste.ch.